科研進展 - 雙孢菇多糖提取方法、構效關系與生物活性機制研究進展

近日,西北農林科技大學食用菌團隊在農林科學類權威期刊《Food Science and Human Wellness》(中科院大類一區,IF=5.6)在線發表了題為“Advances in the Preparation, Structure-Activity Relationship, and Biological Mechanisms of 雙孢菇Polysaccharides”的綜述文章(https://www.sciopen.com/article/10.26599/FSHW.2025.9250590)。本文系統綜述了雙孢菇屬多糖的制備方法、構效關系及生物學機制,為未來開發靶向生物材料提供了全新視角。2024級博士研究生李志璇和2021級本科生張銘為本文共同第一作者,食用菌中心李鳴雷教授和祁建釗副教授為共同通訊作者。

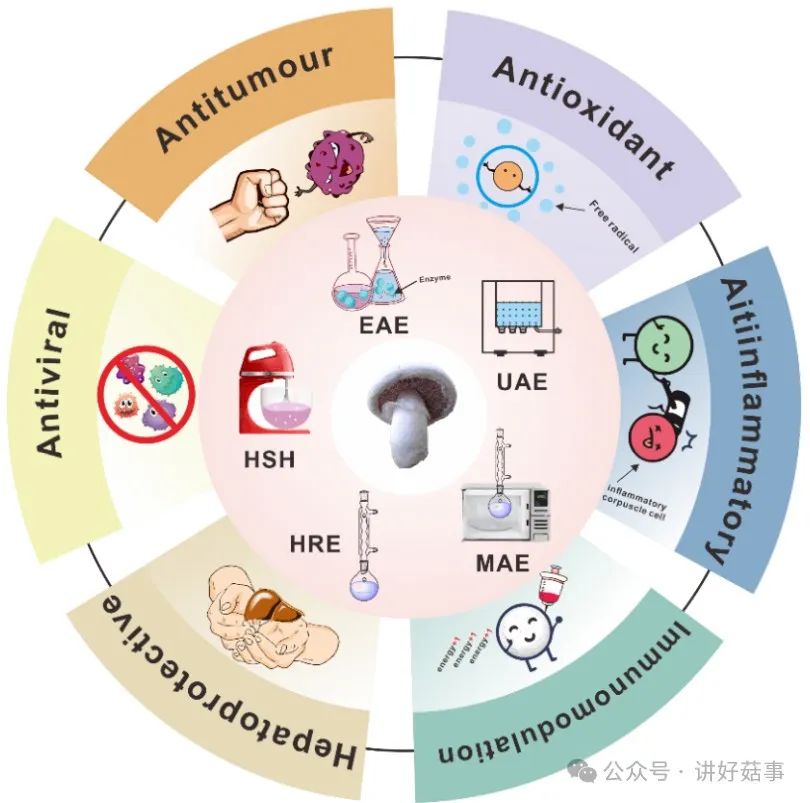

多糖為自然界中一類重要的大分子,廣泛存在于動植物和微生物中。由于其優良的生物相容性和生物活性,它們在醫學、食品科學和環境保護等領域得到了廣泛應用。而食用菌多糖在免疫調節、抗腫瘤、抗氧化和降血糖方面所表現出的優良生物活性受到大眾高度重視。其中,雙孢菇 屬多糖生物活性多樣,能增強免疫力、抑制腫瘤生長、清除自由基延緩衰老,還具備調節血糖血脂的潛力。

雙孢菇屬多糖的結構復雜多變,由不同單糖組成,通過多樣糖苷鍵連接,這種結構上的差異決定了它們在生物活性上的獨特表現。例如,β-葡聚糖含量高的多糖通常具有更強的免疫調節和抗腫瘤活性。同時,多糖的分子量、單糖組成等因素也對其生物活性有顯著影響。低分子量多糖在抗腫瘤、免疫調節等方面表現出更高的活性,而高分子量多糖則在抗氧化等方面具有優勢。

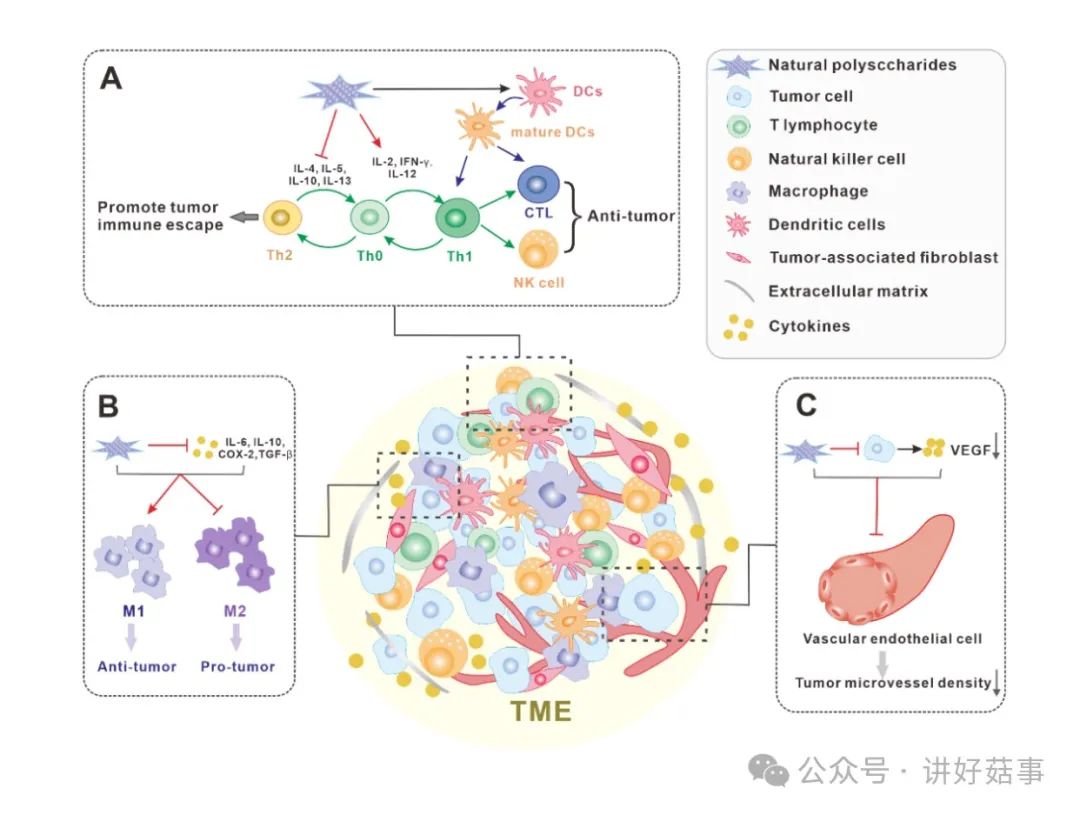

雖然食用菌多糖的部分活性機制已經得以解析,例如,抗癌通過誘導腫瘤細胞凋亡并抑制血管生成,抗氧化依賴自由基清除與抗氧化酶激活,而降脂則通過雙通路調節肝臟與腸道功能。但其體內代謝路徑、結構-活性的精確關聯仍是未解之謎。

未來研究需聚焦于解析雙孢菇多糖的精準構效關系及體內代謝機制,通過基因編輯調控多糖合成路徑、化學修飾(如硫酸化/磷酸化)優化活性,并結合智能加工技術開發靶向遞送系統與個性化功能產品;同時需突破工業化生產瓶頸,建立菌渣資源化循環模式,推動其在抗癌輔助治療、代謝疾病干預及生物材料等領域的臨床轉化,最終實現從“天然提取”到“分子設計”、從實驗室研究到產業化應用的跨越,為健康食品與生物醫藥提供創新解決方案。

https://www.sciopen.com/article/10.26599/FSHW.2025.9250590

來源:講好菇事